![]()

| 日本全国には「日本の中心」「日本の重心」あるいは「日本のへそ」としてアピールしている県が多く存在する。長野県もそのひとつである。ただし、他県との決定的な違いは、長野県では県内の複数の自治体がそれぞれ別々の論拠で地元に碑を設置していることである。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 日本全国に対する長野県の位置(図の青部)を見てみると、 視覚的には中心に位置しているように見える。 近隣県(図の灰色部)についても同様で、 西側の岐阜県では「人口重心の地」、 南側の山梨県韮崎市では「日本列島の臍」、 東側の群馬県渋川市では「日本の臍中心標」、 さらに東側の栃木県佐野市では「日本列島中心地」、 などのように中心を示す碑がそれぞれ設置されている。 5年毎の国勢調査で位置が変動する岐阜県の 「日本人口重心」は例外とすれば、 各県とも宣言しているのは一つの県 につき一つの自治体だけである。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| これに対し長野県は、実に7つの自治体が名乗りを上げており、設置されている碑の数は、存在が確認できたものだけで9箇所に達する。それらの名称・管理自治体・場所を下図に示してみた。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| さらに、県内の以下の地域でも「日本のへそ」として独自の論拠が掲げられている。 (碑の存在については2015年4月現在、確認されていない) ■飯田市 日本の中央値中心(日本の人口分布を2等分する緯度線および経度線の交差地点) ■諏訪湖(諏訪市) 中央構造線と糸魚川静岡構造線との交差地点 ■木曽郡上松町 200カイリ排他的経済水域を含む日本列島の型をベニヤ板で作製し陸地部分は石こうの型を厚さ2~8センチの4種類作りベニヤ板へ貼付け。4種類それぞれに対して釣り合い実験を行い、得られた4つの重心の中間点。 (信濃毎日新聞の記事より引用) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 比較のために日本各地で宣言されている”日本の中心(あるいは本州の中心)”をわかる範囲でリストアップしてみた。 《日本各地の日本の中心(あるいは本州の中心)宣言リスト》 ※北海道、九州、四国、県、市区町村など、中小規模の中心は含まず。

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 圧倒的に長野県の数が多く、その自治体数は全24中、約半数の10である。 尚、全国へそのまち協議会というものがあり、これは日本各地で「日本のへそ」を地域資源として活用している自治体同士が地域振興に向けて活発的な意見交換などを行うことを目的としている。しかし長野県の場合は、県内だけでも十分に協議会が発足できそうな数である。県全体を挙げて観光資源として活用してみるのも良い気がする。 ≪2020/08/06 改訂≫ 2020年1月に、県歌制定50周年を記念して高ボッチ山頂の諏訪湖を一望する展望台に、県歌「信濃の国」の歌詞が刻まれた石碑(1級基準点「信濃の国の重心」)が設置されている。 2019年12月には、NHKの人気バラエティ番組「チコちゃんに叱られる!」にて認定を受けた辰野町の大城山に「日本の中心の中心 チコちゃんポイント」が設置されている。 (いずれも未訪問) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

-----------------≪2024/10/14 追記≫-----------------【構造線】 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

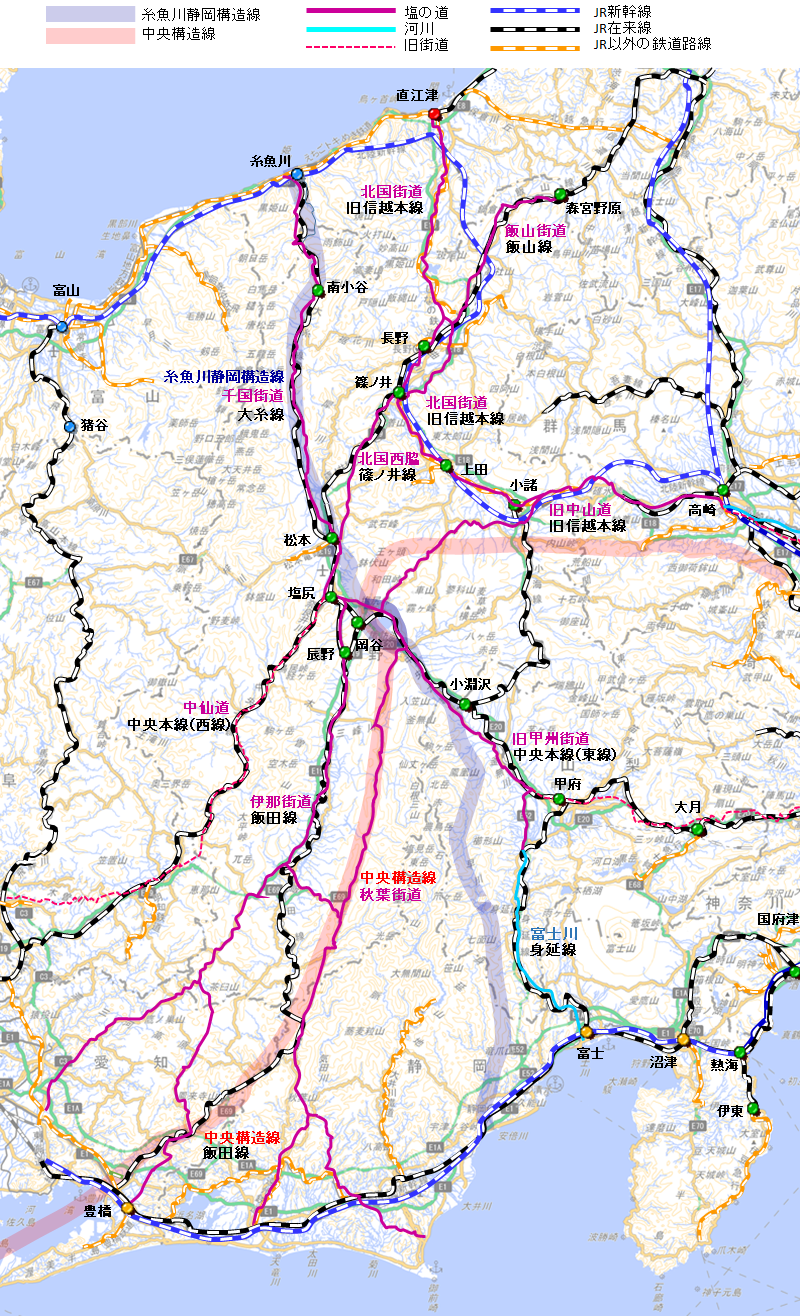

日本領土は弧状列島であり、しかも多くの島嶼が点在しているため、正確に経緯度中心点を求めれば太平洋海上となり、正確に国土重心点を求めれば日本海海上となる。このため、陸上で中心地・重心地を表明するためは独自の理論で定義する必要がある。各地で表明している中心地・重心地は、おそらく自治体などが専門家と相談しながら、その地点ありきの逆算思考で論理構築しているようであり、そのため、結果として島嶼の一部が計算対象から外れているなど、必ずどこかに矛盾が生じている。まじめな観光客はそのような矛盾に気が付けば指摘するかもしれないがマニアにとってはほとんど関係ない。 一方で諏訪湖は、糸魚川静岡構造線と中央構造線とが交差する場所である。糸魚川静岡構造線とは日本本土を西南側(西日本)と東北側(東日本)に分断する大断層で、中央構造線とは九州から関東にかけて地質構造を日本海側(内帯)と太平洋側(外帯)に二分している大断層のことである。諏訪湖は糸魚川静岡構造線の断層運動により地殻が陥没してできた断層湖である。地質学的観点では日本のほぼ中央部となる。 また、身体にはへその左右4cmのところに天枢というツボがあり、下痢・腸炎・肝炎などの治療点となっている。天枢とは身体の天部と地部との境界線、その境界を司る枢要な経穴という意味である。東洋医学ではここを上半身と下半身との境界線としている。また、右半身と左半身の中間線を正中線という。上下の境界線(天枢を結ぶ線)と左右の中間線(正中線)との交点にへそが存在する。 諏訪湖:地質学における西日本と東日本との境目に存在する地形の凹み へそ:東洋医学における上半身と下半身との境目に位置する腹部の凹み 対照させれば諏訪湖こそが「日本のへそ」にふさわしい。 諏訪湖のような観光地ならばこそ「日本のへそ」を集客ネタとして積極的に活用するべきである。

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

-----------------≪2024/11/02 追記≫-----------------【分水嶺】 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 雨水が異なる方向に流れる境界のことを分水嶺という。その中でも日本列島において太平洋と日本海に分ける分水嶺の連続線のことを中央分水嶺という。日本地図上で中央分水嶺を示すと、図の橙色の線になる。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 水色の線は主要な河川を示しており、橙色の線より北側の線は 日本海に流れ込み、南側の線は太平洋に流れ込む。 山岳地帯においては稜線と分水界が一致していることが多い。 北海道北端から九州南端まで総延長約4,500kmとあるが、 正確な距離については情報がない。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 地続きが一旦途切れている北海道と九州を除き本州だけを対象にして、中央分水嶺の総延長距離中間地点を推測してみることとした。国土地理院による中央分水嶺のトレース線を引用して分析する。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 図に示す橙色の線が中央分水嶺を示す線である。 この画像から地形図を消去し、中央分水嶺のラインを 1ピクセル線にトリミングする。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

↓ |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 抜き出した1ピクセル線画像の背景(白色部)を透明処理して、 画像解析ツールにて総ピクセルを算出する。 画像上のピクセル数は距離の相対値として代用できるため、 算出した総ピクセル数が北東側と西南側とで同値で別れる地点を 特定する。 その結果、下図に示す箇所になった。 当然ながら、このような方法での計測は精度は低いので、あくまでも 目安である。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 上記で特定した中央分水嶺の総延長距離中間地点と推測される場所の周辺エリアを拡大して確認してみる。 場所は長野県木曽郡になり、分水嶺として周知されている地点としては権兵衛峠と茶臼山との中間あたりになる。 [凡例] 赤線‥中央分水嶺 青線‥河川、青矢印‥水の流れる方向 ○印‥簡易計測による中央分水嶺の中間地点 このエリアの東側に位置する分水嶺は、概ね容易に到達でき、景色が良いところが多い。右上から順に確認していく。 ■高ボッチ山(標高1,665m) 車で山頂近くまで行くことができ、360度の眺望で諏訪湖、八ヶ岳など広範囲に景色が楽しめる。さらにトップ3の富士山、北岳(南アルプス)、奥穂高岳(北アルプス)を一度に見ることができることから、なんと「三大標高に愛を誓うビュースポット」というものまである。塩尻市はやる気満々である。また、2006年に旧山口村が岐阜県に編入される以前はこの山頂付近が長野県領土の重心地であったことから、「信濃の国の重心」の碑も設置されている。 ■東山(標高1429.5m) 高ボッチ山山頂から徒歩で行くことになるが、険しい藪道で眺望も良くないようである。 ■塩尻峠(標高1,012m) 車で通行が可能。岡谷方面の眺めが良く、特に夜景がお勧めである。 ■善知鳥峠(標高889m) 車で通行が可能。峠の頂上付近には分水嶺公園がある。入口には説明板、園内には「旧伊那街道」「善知鳥峠 水の別れ」「善知鳥峠 謡曲善知鳥ゆかりの地」「神戸八郎翁の頌徳碑」などの標柱や石碑があり、さらに湧き水から小さな池に溜まった水が二つの水路に分かれて太平洋側と日本海側に流れていくことを示すモニュメントもある。かつては「善知鳥峠 本州の中心地点」と書かれた表示板も設置されていたが老朽により撤去され現存しない。復活を望む。 ■霧訪山(標高1,305m) 難易度は低く、初心者でも登りやすい山でありながら、山頂からは北アルプス、中央アルプス、南アルプス、御嶽山、八ヶ岳などが一望できる。山頂には「霧訪山山頂一三〇五、四米」の標柱が設置されており、その側面には「日本の中心地 分水嶺」と表記されている。しかし、最近の登山者のブログを見ると老朽化が進み、その文字が見えにくくなっている。いずれ、標柱を建て替えることになると思うがその際には新たな標柱にも現在と同じ表示(日本の中心地 分水嶺)を是非入れてほしい。 ■牛首峠(1,060m) 初期中山道の木曽寄りにある峠で、このあたりは道幅が狭く対向車とのすれ違いが困難。運転に自信のない方には通行はお勧めできない。もっとも対向車と出会う確率自体が低そうではある。かつて人々や物資が往来した街道であるため風情が残る。初期中山道沿いには牛首峠を境にして東側には飯沼川、西側には桜沢川があり、それぞれ太平洋側と日本海側に流れが続いている。 ■坊主岳~烏帽子岳 このエリアはすべて山林地帯であり、登山道や険しい峠道となっている。このあたりはあまり詳しくないので割愛する。 霧訪山山頂と善知鳥峠にそれぞれ「日本の中心地」「本州の中心地点」の表示が設置されたのは、これまでにもこの周辺が本州の分水嶺全長距離の中間地点付近であることについておおよその見当がついていたのではないかと思われる。今後、正確に分水嶺の中間点が計測された場合に、上図の推測位置に対してどちら側にズレるのかはわからないが、その場所が豊富な登山経験を必要とする山岳地帯や熟練した運転技術を必要とする峠道沿いだったとして、そこに碑や標柱が建てられたとしたら、中心地を探求する人々が遭難したり事故を起こしたりする懸念がある。霧訪山や善知鳥峠であれば無難なところである。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

-----------------≪2024/11/20 追記≫-----------------【塩の道】 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

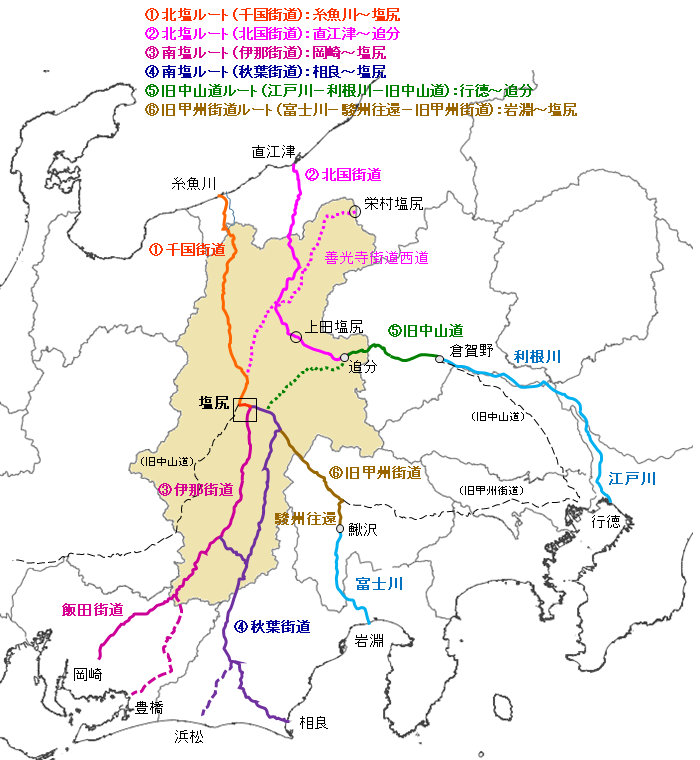

| 道路が整備される以前の古い時代に、塩や海産物を海岸から内陸に運ぶのに使われた運搬路のことを「塩の道」と呼んでいた。海と山とを結ぶ物流の道は日本の各地に存在していたが、特に中部地方に多かったようである。図の青枠で囲った部分が中部地方の「塩の道」である。ここを拡大してみることとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 拡大図を以下に示す。 時代とともに経路も終着地も変遷するため、「塩の道」を説明する資料の内容もあまり一定していないが、情報を選択的に取り込み整理すると、下図のようなマップが出来上がる。 大きく分けると6つのルートがあり、日本海側の2つは「北塩(きたしお)」、太平洋側の2つは「南塩(みなみしお)」、富士川経由は「鰍沢塩(かじかざわしお)」、利根川経由は「行徳塩(ぎょうとくしお)」または「江戸塩(えどしお)」と呼ばれていたとのことである。  この中で特に有名なのが北側の「千国街道」と南側の「秋葉街道」であり、街道沿いには遺構や道標が多く残されている。 長野県内には塩尻という地名が3つ現存する。通称で、中信塩尻(現・塩尻市)、上田塩尻(現・上田市上塩尻/下塩尻)、栄村塩尻(現・下水内郡栄村堺塩尻)である。単に塩尻と呼称する場合は中信塩尻を示す。 この中でも千国街道の「北塩」と、秋葉街道および伊那街道の「南塩」は中信塩尻がそれぞれの商人の合流点となっていたことが多くのWebページで説明されている。 また、北国街道の「北塩」と中山道経由の「行徳塩」との合流点が上田塩尻(現・上田市)とされ、善光寺街道西道による塩の運搬終着点が栄村塩尻(現・栄村)とされているが、この2つについては情報が少なく真相は定かではない。 さらに、「塩尻」という地名の由来については諸説があり、上述のように「北塩と南塩との終点にちなむ説」が通説のように思われるがそれを否定する意見もあり、「塩のついた砂を盛り上げた形と似た地形にちなむ説」「強粘土地帯で乾燥時に生じる白い塩垢の多いところにちなむ説」などもある。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

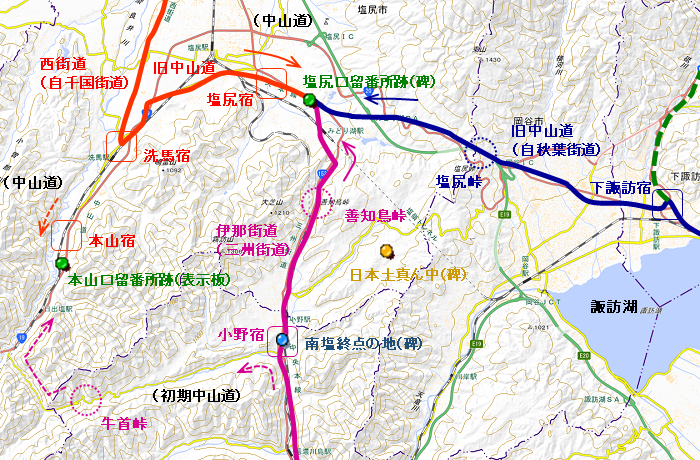

塩尻(中信塩尻)について、その周辺領域を確認する。※上図の四角枠で囲われたエリアが下図になる。 南塩の2ルート(茜線と紺線)が合流する地点のすぐ先には「塩尻口留番所跡」があり、その逆側は北塩ルート(赤線)につながっている。この口留番所が検問として機能し、北塩と南塩とが相互に移入されることを規制していた。その理由についても諸説があり、その中でもよく目にする記述は、伊那街道などの整備が進むにつれ南塩の移入が進み越後の塩商人たちが商圏の侵害を恐れており、これに対して松本藩は南塩に移入規制をかけることで北塩に独占販売権を与え、その見返りとして通行税を徴収することで藩の財政確保に充てていたというものである。千国街道沿いには千国番所(現在は復元され資料館となっている)があり、そこで通行税(運上塩)を徴収していたようである。 また、塩の道について検索すると引き合いに出てくるのが「敵に塩を送る」に関する古事である。戦国時代、今川(駿河)・北条(相模)による塩止め(禁輸政策)で困窮していた信玄(信濃・甲斐・上野)が謙信(越後)からの義塩により救済されたというものである。しかし、これは越後の商人により都合よく創作された美談ではないかとも言われている。 歴史研究家による一つの説として、今川・北条は信玄に対する制裁だけが目的でなく、謙信の出方を伺っていたのではないかとの見方があり、謙信は争いを終結させることを考え和解を模索していたため、塩止め(制裁)や高値販売(商戦)などで信玄を刺激することは避け、また無償供与(義塩)では地元商人の反発を招きかねないことから、外交と内政とのバランスを取り正値販売を商人に指示したのではないかとされており、この内容に対しては信憑性の高さを感じる。正値販売なら義塩とは呼ばないが、困窮している状況下において適正価格で供給が行われるのであればそれはとてもありがたいことであり、後になってから話が美しく飾り立てられた可能性はある。 このような戦国時代の遺恨と謝意が後の南塩移入規制に深く関わっていたとは考えにくいが、松本藩が越後の塩商人を懇意にしていた理由の一つにはなっていると思われ、また中信で規制が張られていたことについては飯田藩との確執と関りがありそうである。現代においてもこの地域に住む知人(特に年配者)は、日本海産魚介類の食味を絶賛し太平洋産を露骨に否定する発言をたまに口にする。歴史はどこまでが真実でどこまでが創作なのかはわからないが伝承される内容は少なからず人々の意識に影響を及ぼすようだ。 塩尻口留番所を回避するために南塩が伊那街道から初期中山道に周り、木曽側から中山道を北上しても「本山口番所」で検問を受けることになる。北塩が西街道方面から中山道を木曽方面へまっすぐに南下しても同様である。しっかりと規制線が張られている。 商売は人が集まるところでおこなわれるため、検問に至る手前に位置する最後の宿場が実質的な最終販売所だったのではないかと想像する。伊那街道ルートでは小野宿、秋葉街道ルートでは下諏訪宿、千国街道ルートでは塩尻宿(または本山宿)がそれに該当する。ちなみに関連性はないが下諏訪宿、塩尻宿、小野宿を線でつないでできるトライアングルに囲われた中に「日本土真ん中」の碑が設置されている。また、善知鳥峠より南側には塩尻市大字北小野と辰野町大字小野(通称南小野)があり、かつては一村であったが松本藩と飯田藩との領土争いの結果、二つに分断されている。このうち北小野は松本藩の管轄のため北塩は実際には塩尻口留番所の通過を許され、善知鳥峠を越え北小野まで運ばれ、一方で南塩は松本藩の管轄地域(北小野)に入ることが許されず小野宿(南小野)止まりであったという説明もある。小野宿跡地には「南塩終点の地」の碑が設置されている。 また、塩尻口留番所は分水嶺の善知鳥峠、塩尻峠と距離が近く、本山口留番所も同様に分水嶺の牛首峠と距離が近い。日本海産と太平洋産との「塩の出逢い」と、日本海と太平洋へとそれぞれに流れていく「水の別れ」とが至近距離にあるということは、牛の歩み(塩や海産物は牛で運んだらしい)においても自然の川の流れにおいても、この地域は陸地の中間地点であることに相違ない。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

-----------------≪2024/12/05 追記≫-----------------【経緯度】 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

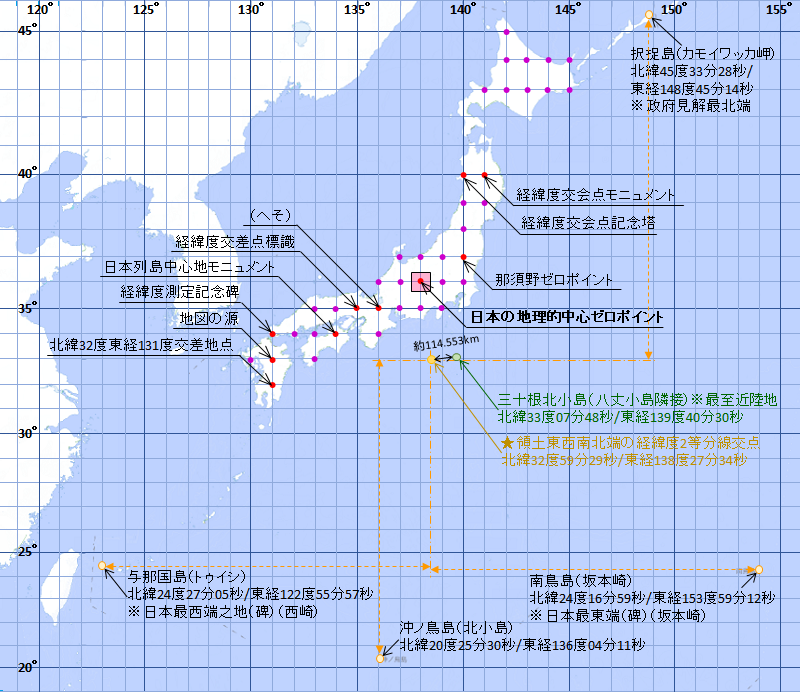

| 地球表面上で位置を示すことを目的とした座標が経緯度となる。日本領土は東経122度~154度、北緯20度~46度で囲われた範囲に収まっている。東西南北の最端部は全て離島であり、その最端経緯度の中間点を求めると太平洋上になる。具体的には伊豆諸島八丈島の属島である八丈小島の西側に隣接した三十根北小島から西方約114.553kmの位置になる。この距離は国土地理院の計測ツールを使用して計測した値である。また、三十根北小島は以前は名称記載のない島であったが、2014年に「領海および排他的経済水域等の外縁を根拠付ける離島」に対して政府から名称付与された158離島の一つである(中国の海洋進出対策)。 余談であるが八丈小島はかつては有人島であったが過疎が進み現在は無人島である。島民離島時に家畜のヤギを疎開先の八丈島本土に持ち込むことができず、余生をここで静かに過ごすべく解放されたヤギが、強靭な生命力と旺盛な繁殖力で数百頭にまで数を増やし、天敵も支配者(人間)もいない楽園となっていた。しかし、エサとなる植物が次々と消失していくこととそれに伴い地盤が緩くなり土砂が海へ流れ込み漁場へ悪影響を及ぼすこともあり、駆除が行われ概ね完了したとのことである。同様の事例は小笠原の媒島でも見られ、土砂がサンゴを死滅させるなどの影響があり、こちらも駆除が完了したようである。野生化したヤギは八丈小島や小笠原兄島で何度か目撃したことがあるが、人間が上るのに苦心するような急な斜面を勢いよく四つ足で駆け上がる姿はたくましく、家畜のヤギしか見たことのない人には想像もつかないであろう。 さらに付け加えると、有人島の沖縄小浜島では観賞用の孔雀が台風直撃の際に逃げ出し、こちらも島内に繁殖している。島内を散策すると歩道の先のほうで羽を広げた孔雀を目にすることがある。雑食性で生命力、繁殖力が強く、トカゲ、蝶などが捕食されるため害鳥扱いとなっている。しかも駆除目的で捕獲しても人間の口に合わず食用に値しない。現在までに駆除が完了したとの情報はない。 参考までに一般交通機関(タクシー、レンタサイクルを含み、チャーター船は含まず)のみで到達できる最端部(北海道宗谷岬、沖縄波照間島高那崎近傍、北海道納沙布岬、沖縄与那国島西崎)で中間点を求めると陸上になり、場所は山陽新幹線の赤穂トンネル西側出口付近(赤穂市)になるがここでは詳細は割愛する。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 計測上の経緯度中間点がこのような位置になるため、経緯度を根拠として陸上に日本の中心を求めるのは色々と条件を付けなければ理論の成立が難しい。しかし、経緯度のキリ番交点(分、秒が00となる交点)は日本領土の陸上に39箇所存在し、さらに岸壁から至近距離の湾内海面上に位置するもの(北緯34゚東経131)も含めれば40箇所になる。これらは近年、ゼロポイントと呼ばれ、GPSを手にしてこのゼロポイントへの到達記録を収集とする人々は交点ハンターと呼ばれる。また、このような交点のうちで碑やモニュメントなどが設置されている箇所は把握できている限りでは10箇所になる。(北緯35゚東経136゚付近のモニュメントは根拠未確認であるが参考掲載) 最近はWeb電子地図とかストリートビューなどがあり、現地の様子がパソコン上で確認できる。交点モニュメントが設置していない箇所においても、そのいくつかは山道から僅かに外れたところにあり少し遊歩道を整備すればゼロポイントモニュメントが設置できそうである。近年設置された後述の辰野地区のゼロポイントのようにモニュメントを設置すれば交点ハンターも楽になる。 GPS計測による正確な交差地点への到達を目指すことを目的とした人もいれば単に碑やモニュメントのスナップショットを収集することを趣味にする人もいる。正確な交差地点は場所によってはアクセスの難度が高く危険が伴うこともあるが、碑やモニュメントが設置されている場所は比較的安全性が確保されていることが多く一般の人でも安心して立ち寄ることができる。そのうちの一つが長野県内に存在する。 上図の□で囲われた領域を拡大する。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 拡大すると上図のような場所になる。古くから中央本線と飯田線との乗換駅となっている辰野駅が最寄りとなる。現在では岡谷-塩尻をほぼ直線で結ぶ塩嶺トンネルルートの開通により実質的に岡谷-辰野間は飯田線と一体化し辰野駅は列車運行上は飯田線の途中駅のような位置づけとなっている。 このエリアにある大城山の山中には以前から「日本中心の標」が設置されており、一部のマニアには知られていた。それが設置されている理由の記載が一切なく静かな場所にひっそりと置かれているため、なんともユニークであった。説明がないことを浪漫ととらえるか不満に思うかは人それぞれである。その場所が北緯36゚00"00'と東経138゚00"00'の交点に近いことからゼロポイントではないかとの推測がなされていたが、2011年1月11日に、GPSで計測された正確な位置に「日本の地理的中心 ゼロポイント」の標柱が建立されたことにより、あらためて「日本中心の標」の存在も脚光をあび、設置されていた理由も推測通りであることが明らかになった。さらに2018年9月21日放送のNHK「チコちゃんに叱られる!」の特集で、全国28の自治体が掲げている「日本のへそ」の経緯度平均値がこのゼロポイント近くに相当することが認定されたため、「日本の中心の中心 チコちゃんポイント」という標柱も後日設置され、観光資源として活用されている。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

-----------------≪2024/12/15 追記≫-----------------【交通機関】 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 20世紀前半に鉄道が発達して人の移動も貨物の輸送も鉄道が主流となり、塩の道の役割は鉄道に置き換わっている。ただし、現在では車輸送が主流となり地方路線は経営が苦しいのが実情のようである。 下図の□部分を拡大して現在の鉄道路線を確認する。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 拡大すると以下の通りである。鉄道敷設ルートと深い関りがある塩の道、構造線を地図に重ね合わせた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| この中で特徴的なのは糸魚川から南小谷を経由して松本に至る大糸線と、さらに南下して塩尻に至る篠ノ井線、そこから東へ続く中央本線東線の小淵沢までの区間である。この区間は糸魚川静岡構造線、塩の道、JRの3つが重なり合っている。 構造線と塩の道との関係については、構造線の断層に沿って発生した地すべりや凹地によりなだらかな勾配の地形ができ、その低地を利用した古道が塩の道となっている。塩の道と鉄道との関係については塩の道で確立された物流ルートが鉄道敷設に反映されている。糸魚川-塩尻-小渕沢はその典型である。 また、塩尻から南側の南塩ルートのひとつ伊那街道に沿って飯田線が敷設され、飯田線は途中から伊那街道を離れて南下し、中央構造線に合流して豊橋に終着している。伊那街道にそのまま沿っていけば名古屋方面に向かうはずであるが、おそらく難工事を避けて構造線沿いへとルートを変えたのではないかと思われる。もう一方の南塩ルート秋葉街道は概ね中央構造線に沿っていて飯田線と出会ったところで構造線を離れ静岡方向に向かっている。 鰍沢塩ルート(旧甲州街道-富士川経由)では身延線がその役割を受け継ぎ、行徳塩ルート(旧中山道-利根川経由)および北塩ルート(北国街道)では旧信越線が役割を受け継いでいる。栄村塩尻へ向かう飯山街道は飯山線が重なるように敷設されている。これらをみると全体的にJRが塩の道のルートをほど良く網羅しているようである。その他、中央本線東線は甲州街道、中央本線西線は中仙道に沿って敷設され、鉄道が旧街道に代わり旅客輸送の主流となっている。 JRは1987年に旧国鉄の民営分割化により6地域の旅客鉄道会社と1つの貨物鉄道会社に分けられている。会社間の管轄境界がこのエリアで入り組んでいるためコーポレートカラーで色分けしたものを下図に示す。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| JRグループなどが掲載しているコーポレートカラーイラストは境界細部がはっきりしないため、上図の色分けは管轄路線を含むエリアに対して県境と線路のみを使用して独自の色境界にしている。日本海沿線を走る北陸本線の金沢-直江津間と、信越本線の軽井沢-篠ノ井間、長野-直江津間が北陸新幹線開業後に第三セクターに移管されており、北陸本線の移管区間は従前JR西日本の管轄であったため、上図では糸魚川を越えて直江津までのエリアをJR西日本色としている。 大糸線はJR西日本とJR東日本との境界路線となっており、南小谷駅を境にして南側の電化区間がJR東日本の管轄で、北側の非電化区間がJR西日本の管轄となっていて、糸魚川-静岡構造線を西日本と東日本との境界とする一般的概念に近い。 [JR東日本最西端の駅] 大糸線の南神城駅ホームには「JR東日本最西端の駅」の標柱が建てられている。最西端の駅の標柱・碑といえば那覇空港駅、たびら平戸口駅、佐世保駅にもありこれらは最果て風情が感じられるが、本州の中央付近で最西端と言われてもしっくりこない。南北に走る大糸線の路線形状をみるとわずかにうねりがみられ、西に突き出ている南神城駅と海ノ口駅とは東経の差は1.29秒しかなく、距離に換算すると僅か22m程度、南神城駅が西に寄っている。標柱を設置した理由は鉄道マニアからの問い合わせを予測して事前に周知を図ったためと思われる。

[JR日本最高積雪地点] 塩の道の終点の一つとされている栄村塩尻の玄関口が森宮野原駅であり、この駅の構内には「JR日本最高積雪地点」の標柱が建っている。戦時中(1945年)にこの地点(旧水内村)で積雪7.85mを記録し、JR駅(当時は国鉄駅)としての最高積雪記録であることからこの標柱が建てられている。尚、駅以外の場所では、山岳地帯においては1927年に滋賀県の伊吹山測候所(当時)で観測された11.82mが最高で日本記録どころか世界記録にもなっておりギネス登録されている。居住地域においては同年(1927年)の新潟県中頚城郡寺野村(現在の上越市)で記録された8.18mが最高であり、寺野村の計測地点にはその高さを示す標柱が設置されている。気象庁のデータベースでは気象庁直接管理下にある気象台、観測所、測候所、アメダスによるデータのみを扱っているため、測定を外部に委託していた頃の古いデータや地元から報告を受けたデータ等は掲載されていない。また、立山有料道路の「雪の大谷」地点は気象庁による計測は行われていないが、過去30年間の平均積雪が約16m、最高積雪記録は20m(2000年4月20日)であり、全ての計測値が伊吹山の持つ世界記録を上回っている。ギネス登録は信頼性が高ければ公共機関でなくとも申請はできるはずであるが、「雪の大谷」は最高積雪を記録して以降、それに匹敵する積雪深が数回記録されているため、ギネス登録に関しては興味がないというより、キリがないといった方が当てはまるようである。あるいはこの地点は地形として吹き溜まりとなっているため、純粋な降雪による積雪深とは同列に扱われない可能性もある。 尚、「雪の大谷」のように雪壁を見学することを目的とした観光地は別として、居住地域においては積雪は災害にもつながるため積雪深の記録は誇るようなものではなく、後世に伝えるべきものであり、寺野村の「積雪八・一八メートル」標柱、森宮野原駅の「JR日本最高積雪地点」標柱は、震災地に設置されている「津波高さの標」と同様のものである。

[JR最高駅] JR小海線沿いには鉄道マニアが好む「JR最高地点」と「JR線最高駅」がある。「JR最高地点」はJR野辺山駅から3kmほど清里駅寄りの踏み切近くにあり、線路を挟んで西側と東側にそれぞれ「JR鉄道最高地点」の碑が設置してある。JR野辺山駅には「JR最高駅」を示す碑が、駅入口、北方面ホーム、南方面ホーム、敷地内に2つ(旧国鉄、JR東日本)の計5つ設置されている。野辺山駅(標高1,345.67m)は現在では普通鉄道として最も高い場所に位置しているが、かつては東急系列の草軽電気鉄道の国境平駅(標高1,371m)が最高所駅であった。その後、車社会への時代の移り変わりに加え、西武vs東急の熾烈な覇権争いの末、西武系バスに乗客を奪われたことが影響して1960年に路線ともども駅も廃止に追い込まれ、その時点から野辺山駅が最高駅に昇格している。現在、普通鉄道の標高トップ5はいずれも小海線で野辺山駅前後にある。 参考までに最も低いところにある普通鉄道駅は、かつてはJR総武線馬喰町駅(海抜-27.14m、※地下34.4m)であり、その後、青函トンネル内に設置された吉岡海底駅(海抜-149.5m)に置き換わり、吉岡海底駅及び竜飛海底駅(海抜-135.0m)の旅客運用が停止されてからはJR京葉線東京駅(海抜-29.19m、※地下33.4m)となり、現在では東京メトロ半蔵門線の住吉駅(海抜-31.0m ※地下32.6m)が最低所駅となっている。 海抜低さ(平均海面を基準)と地下深さ(地表面を基準)とは概念が異なり、地下深さにおいてはJR上越線土合駅下り線ホーム(地下81m、※標高583m)がダントツの深さであり、トップ5は山岳地帯と東京都心部とで競い合っている。ちなみに現在5位の千代田線国会議事堂前駅(地下37.9m)は大江戸線が開通するまで長らく地下鉄最深駅であり以前からその深さが話題となっており、その近くにある半蔵門線永田町駅(地下36.0m)も相当深く、同じく近隣にある国会図書館にいたっては地上4階でありながら地下8階(地下30m)の構造となっており、これらを合わせて「国会議員が有事の際に避難するための核シェルターを兼ねて作られた」という都市伝説を裏付ける3要素となっている。もしそれが都市伝説ではなく真実であったとしても、いまさら誰も驚かないであろう。 地上高さはJR三江線の宇津井駅(地上20m)が1975年の開設から長期にわたり最高所駅として知られていたが、2018年に三江線の廃止に伴い廃駅となり、現在では敦賀駅の新幹線ホームが最高所となっている。しかし、2位とされる北戸田駅とは文房具長尺定規レベルの差でしかないため、今後の再測量結果次第では逆転もありうる。山岳においては国土地理院の最新計測システムによる測定で従来の高峰第4位の間ノ岳が1m上方修正され、それまで単独3位であった奥穂高岳と同高3位となっている。尚、駅の地上高3位以下の情報はWebで検索してもなかなかでてこないがおそらく新越谷あたりが有力である。また、池上線五反田駅は1928年の開設当時、東洋一の高さを誇っていたとのことであり、現在でもランキングの上位に入るものと思われる。

普通鉄道以外の交通機関では、立山黒部貫光黒部ケーブルカーの黒部平駅(標高1,828m)と駒ヶ岳ロープウェイの千畳敷駅(標高2,612m)がそれぞれの輸送方式における最高所駅になっている。トロリーバスも鉄道として扱われており、立山トンネルトロリーバスの室堂駅(標高2,450m)が鉄道(ロープウェイを除く)の最高所駅であったが、2024年12月1日付けで電気バスに置き換わり、扱いが鉄道駅ではなくなりバスターミナルに変わっている。ただし、バス停留所の最高所はさらに高い所にあり、乗鞍シャトルバスの「標高2,716mバス停」(※降車専用)が全ての交通機関における最高所の停車場となる。ここは利便性よりバス停留所(降車場)そのものが集客の対象のようで名称もそのものである。このように交通機関の高所トップは全て長野県と富山県に集中している。 普通鉄道以外の最低所駅については、ケーブルカーでは青函トンネル竜飛斜坑線(ケーブルカー)の体験坑道駅(海抜-140m)であり、吉岡海底駅、竜飛海底駅の運用が停止した現在、最も低いところに位置しているが、ここはあくまでも坑道見学を目的としたアトラクション要素の強い駅である。バス停留所については明確な情報がないがバスターミナル東京八重洲(BTY)地下2階乗り場が有力である。八重洲地区は地表面の海抜が+3.9mであり、地下2層構造のバスターミナルのため少なくとも地下12mは必要とされるはずなので地下2階乗り場は海抜-8mより低いと推定される。しかし、真面目に日本中のバス停留所を分析している人は少なく、詳細な情報も得られないため、それより低いところが日本のどこかに存在する可能性はある。ロープウェイに関してはかつて日本に6つ存在していた海上ロープウェイ(遊戯施設も含む)は老朽のため全て廃止となり、あらたに2021年4月22日に横浜に交通機関として新設された横浜エアキャビン(桜木町-運河パーク)が日本唯一の海上ロープウェイとなっている。このうち桜木町駅周辺の地表面(海抜3.5m)より運河パーク駅周辺の地表面(海抜2.8m)のほうが低く、運河パーク駅が最低所であることはほぼ確実である。

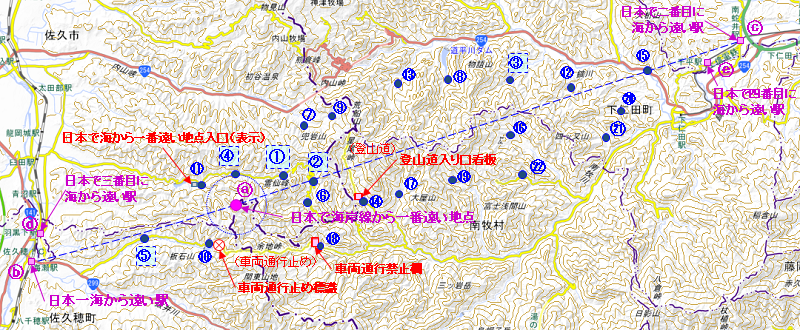

[日本一海から遠い駅] JR小海線にはもうひとつの日本一が存在する。長野県公共嘱託登記土地家屋調査士協会の調査で海瀬駅が「日本一海から遠い駅」であることが判明し、それを記念して駅職員による手作りの看板が駅名標の隣に設置されている。2位が720mの僅差で群馬県の南蛇井駅となっており、3位と4位はそれぞれ1位2位の隣駅となっている。海瀬駅から約6kmのところには「日本で海岸線から一番遠い地点」があるため、この周辺エリアは「地点」と「駅」とで2冠達成である。また、海のない長野県において、しかも日本一海から遠いというフレーズにも関わらずこの付近では海を名乗っている駅が複数存在し、路線名にも海が付いている。この理由は平安時代に八ヶ岳の水蒸気爆発で千曲川がせき止められ巨大湖が誕生し(その後決壊して消滅)、当時の居住者はそれを海と呼び、地名に海を付けたことに由来するとのことである。 海から遠い駅があれば、その逆として海から近いことをキャッチフレーズとする駅もあり、良く知られているのは下表右の6駅である。この「日本一海から近い駅」の表現は実に抽象的であり、いろいろな観光地で目にする「日本一おいしい○○」などと同様、定量化されたものではなく、単純に景色の良さを示す宣伝文句である。これをもし真面目に数値化して順位付けするにはどうするかを考えてみる。駅の位置基準とは調べてみると案外曖昧なもので、駅中心標があったりなかったり、また駅間距離は駅長室から線路に向けた直線と線路との交点を使用しているとか定義の理解に苦しむ。それであれば平面座標において海岸線(最高高潮時の水陸境界線)と最も海側のレール位置との距離で比較するのが適切と思われる。もしプラットホーム端で比較すると島式ホームと対面式ホームとで条件が異なることと、対面式ホームの場合、海側のホームの拡幅が行われれば順位は変動するのでよろしくない。レール位置で考えた場合にそれが海岸線を乗り越えている駅が複数あれば優劣はつかずに同格1位となる。それでも気合を入れて順位を追求するならば、レール面の海抜が最も低い(海面に最も近い)駅が一番海に近いということになる。しかし、そんなことまでしてしまうと「荒天時において高波にさらされる最も危険な駅」という悪評がつき観光面で逆効果(マニアは興味を持つ)になってしまうため、「日本一○○な○○」をアピールするだけで良く1位争いは不要である。

鉄道駅などは高さ、低さ、深さなど垂直方向に競っているものが多い。本州中部は相対的に標高が高いため、最高所駅と積雪記録地点が集中している。本来、交通機関は点と点を線で結ぶものであり平面の概念はないため、中心に該当する駅など存在しないように思われたが、海からの距離において最も内陸に位置することが認定された駅が存在していた。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

-----------------≪2024/12/31 追記≫-----------------【自動車道路】 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

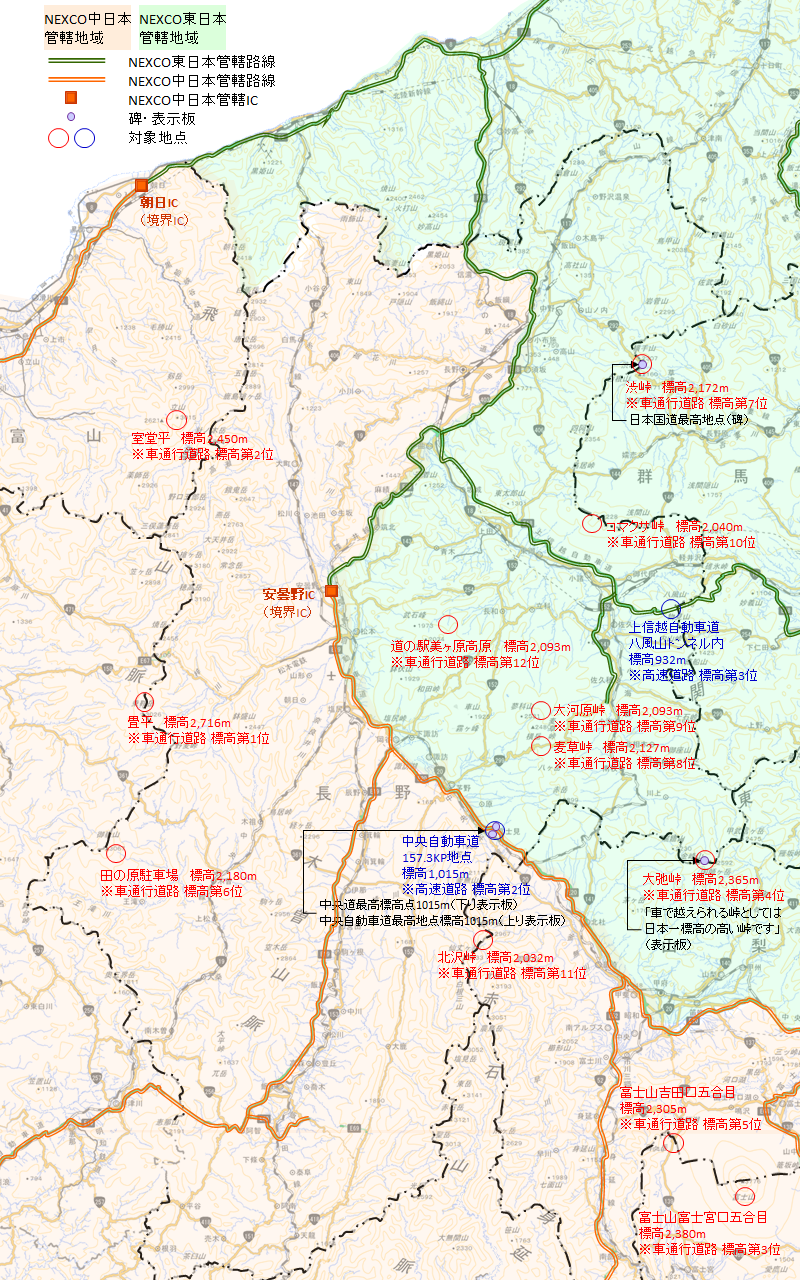

| 標高が高い中部地域は鉄道だけでなく自動車通行道路にも高所が多く存在する。JRと同様にこの地域はNEXCO管轄が入り組んでいるため、コーポレートカラーで色分けした。NEXCOグループが掲載しているコーポレートカラーマップも境界が不明瞭なためそこは県境で代用している。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 自動車通行道路の標高トップ12(標高2,000m超え)が全て上図エリアに含まれている。 標高の高い道路として有名なものは渋峠で「日本国道最高地点」の碑が設置されているが、国道以外の道路を含めれば第7位となる。

畳平(乗鞍エコーライン/乗鞍スカイライン)、室堂平(立山有料道路)、北沢峠(林道)では自然環境保護の観点から、通年マイカー規制が行われている。乗鞍エコーライン/乗鞍スカイラインは通行料金が無料であるが、立山有料道路は高額徴収(観光バス:¥52,800、営業用マイクロバス:¥19,800)であり、標高においても通行料金においても「日本一高い有料道路」と揶揄されている。高額となっている一つの理由として、この道路は全線距離は14.4kmであるが、この区間に含まれる「雪の大谷」約500mの除雪費用が毎年1億円を超えるため、通行が許可されている車両にその負担をお願いすることになっているためと思われる。本来であればマイカー規制を解除して多くのマイカーからの通行料金で経費回収をしたいところである。マイカー規制が行われているにもかかわらず管轄の立山道路公社内には一般車両用の通行料金が記載された非公開料金表が存在するというWeb情報を見かけたことがあるがこれは都市伝説の類というよりむしろ現実的な話で、今後、EV車の普及と入込総量管理のソリューションが導入されれば規制が解禁できる可能性があるため、その時に備えてあらかじめ妥当な通行料金を事前に見積もっていても不思議はない。現時点ではEV車の普及率が高くないため公平性の観点から時期尚早ではあるが、あらたに導入される管理システムを想像すると、運輸支局のデーターベースと連携した事前登録システムとなるものと思われ、申請者がWebからマイカーのナンバーを入力した際にそのナンバーがEV車に該当する場合のみ登録が許可され予約が可能になり、現地の駐車場台数分(入込規制分)の範囲で一日の予約は満了し、予約時に希望の駐車位置を選択させることで不法駐車の防止となるとともに、通行料金も予約時にクレジット決済を必須とすることで料金所の設置は不要となり、現地の有料道路入口にはナンバープレートの自動認識機能を備えたフラッパーゲート(近年の駐車場に導入されているもの)が設置され、予約完了(決済済み)車両のみが通行できる無人ゲートとなると思われる。そうなると人件費こそ最小限に抑えられるが、インフラの初期投資、維持管理などの費用回収が必要となり、管理システムを導入することでかつては無料通行であった畳平(乗鞍エコーライン/乗鞍スカイライン)も有料道路になる可能性はある。しかし、たとえ有料となったとしても、たとえ予約数が限定されていたとしてもマイカー利用を希望する人は喜ぶことであろう。 -----≪2025/01/23追記≫----- 小海線沿いの佐久市には「日本で海岸線から一番遠い地点」があり、佐久穂町には「日本一海から遠い駅」がある。しかし、「日本一海から遠い車道」と入力してWeb検索しても全く引っかからない。そんなことまで考えるような人は普通はいないのも当然である。 海岸線から遠い地点とはどういうものか具体的に示すと下図のようになる。要するに海岸線に対する内接円の半径が最も大きくなる場合の中心点がそれに相当することになる。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

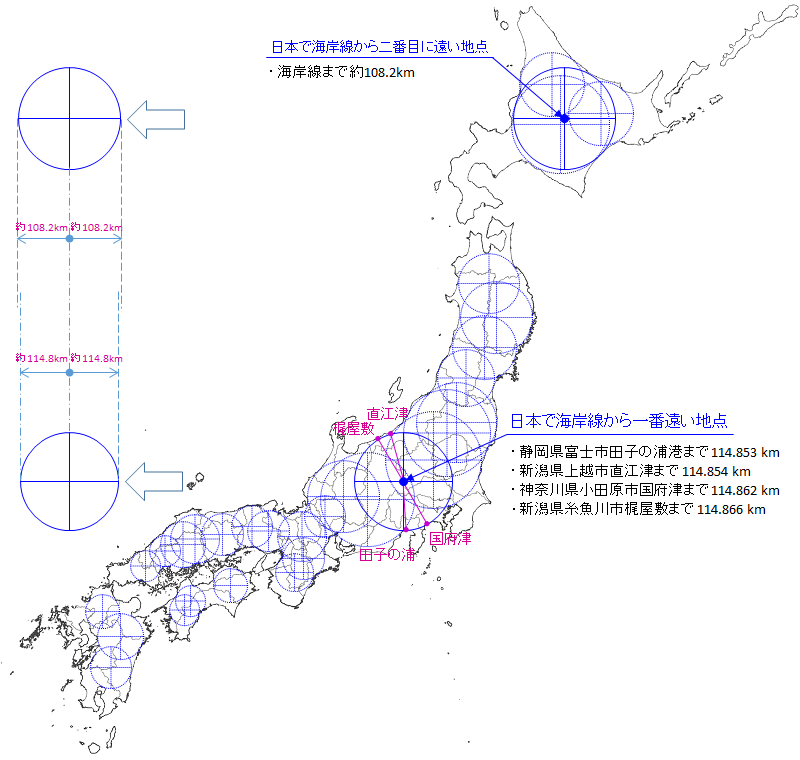

| 「日本で海岸線から一番遠い地点」は日本海側と太平洋側の海岸線それぞれ2点ずつ計4点からの距離が均等に約114.8kmの地点である。二番目に遠い地点は北海道の中心付近で海岸からの距離は約108.2kmである。北海道の中心が一番遠いと予想していた人も多そうである。上図においても「日本で海岸から一番遠い地点」を中心とした内接円よりも北海道の内接円のほうが半径が大きい。しかし、現実には6kmほど北海道側は距離は短い。その理由は地図の作成は球面(地球)から平面(地図)に投影するため、赤道より北側(北半球)においては北極に近いほど、南半球においては南極に近いほど縮尺が徐々に大きくなる。日本列島は北半球に位置しているため、北海道は本州より微妙に大きな縮尺で描かれており、視覚的に騙されてしまう傾向がある。 「日本で海岸線から一番遠い地点」の周辺には「日本一海から遠い駅」があり、さらに2番目、3番目、4番目までその周辺エリアで特定されている。これらを手掛かりに「日本一海から遠い車道」を推測してみる。 上図の「日本で海岸から一番遠い地点」領域を拡大した地図が下図である。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

日本一海から遠い駅(海瀬駅:b点)と三番目に遠い駅(羽黒下駅:d点)が図の左下で、二番目に遠い駅(南蛇井駅:c点)と四番目に遠い駅(千平駅:e点)が図の右上でそれぞれが隣駅であり路線の途中駅でもあるため、それぞれのエリアにおいて両駅近傍が海岸線中間地点であることが推測される。b点とc点とを略直線で結ぶ線上に「日本で海岸線から一番遠い地点」(a点)が存在する。この沿線で22点ほど候補を挙げてそれらの位置を比較する。地点が移動すれば当然、対象となる海岸位置も変わるが対象海岸点までは調べようがないため、誤差を認めつつ、「日本で海岸線から一番遠い地点」の対象海岸4点(田子の浦、直江津、国府津、梶屋敷)で代用して国土地理院の計測ツールで計測を行い、前記海岸4点からの距離最小値(海からの最短距離)を抽出してそれを比較、値の大きい(海から遠い)方からの順位付けを行う。その結果が上図に示す丸数字である。 1位はa点の北側を走る県道93号線の霊仙峠付近、2位はその先でabc平滑線(図の青点線)と交わる点、3位は意外であるが254号線から生活道路を南下した末端位置、4位はa点から地図上直線距離で最も近い箇所、5位はabc平滑線に接近している西側地点となっている。尚、「日本で海から一番遠い地点入口」は11位となっている。この結果から推定すると、もし測量機関が高精度な計測を行ってもおそらく93号線の④-①-②区間で位置が決まることと思われる。もし実際に測量が行われた場合の結果が楽しみである。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| -----------------≪一旦ここで完結≫----------------- |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

関連ページ: 日本の最端/日本の中心/経緯度交点へ戻る |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||